Quand les livres sont une invitation à la marche #4

Comme nos déplacements sont à présent limités, j’ai choisi de partager quatre lectures qui sont une porte vers l’évasion, l’aventure, la vraie vie telle que je l’entends et le mouvement. J’aime la marche. J’aime ce rythme lent qui permet de retrouver une connexion avec soi, avec la nature qui nous entoure, avec notre condition première d’ »êtres marchants ». J’aime être dans la nature. Je ne le fais pas assez. Je n’ai pas trouvé l’équilibre encore. Mais j’y travaille. Et je garde l’espoir que je pourrai encore aller marcher, randonner, me promener. En attendant, je me suis plongée dans quatre livres qui sont de véritables invitations à la marche, des invitations à prendre du recul sur notre quotidien et à retrouver l’essentiel. À questionner le monde aussi. À être curieux. Quatre livres d’univers et aux styles bien différents. Des lectures inspirantes que je suis heureuse de partager avec vous.

J’ai réveillé le tigre, Sarah Marquis

J’ai réveillé le tigre est le récit de la dernière expédition de Sarah Marquis. Une expédition dans la partie la plus sauvage de Tasmanie qu’elle qualifie d’épreuve initiatique. Et au travers de ce texte, on sent qu’il ne s’agit pas d’une expédition comme les autres. La Tasmanie, cette île du bout du monde, est le témoin d’un monde préhistorique, le refuge du tigre de Tasmanie dont le dernier représentant de l’espèce s’est éteint dans le zoo de Hobart en 1936, mais que certains croient encore présent dans ces forêts inhospitalières. Sarah Marquis décide de suivre sa trace en entrant dans son territoire. Cette île émerveille par sa beauté sauvage, intense, absolue. Sa partie ouest est totalement inexplorée, car impénétrable. La vie y est discrète et chaque rencontre avec le monde animal est une joie pour l’exploratrice.

Si les premiers jours sont faits d’émerveillements, les difficultés surviennent très rapidement. La détermination de Sarah Marquis, sa connaissance d’elle-même, sa capacité à sentir son environnement, à redevenir animale, à faire partie intégrante du vivant, à prévoir, à observer, à vivre pleinement sont remarquables. Sa progression est lente et laborieuse. La pluie, la végétation, le relief, le poids de son sac. Mais, elle avance, elle trouve son énergie dans les moments de répit et la beauté que lui offre cette nature vierge et indomptée. Jusqu’au jour où le terrain cède sous ses pieds. Elle se retrouve sans connaissance au fond d’un ravin. Quand l’eau glacée de la rivière transperce ses vêtements et lui fait reprendre conscience, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Son côté gauche semble paralysé. Elle parvient ensuite à bouger ses jambes, mais pas son bras. La douleur est intense, mais elle n’a pas le choix. Pour s’en sortir, elle doit sortir de là et trouver un endroit où les secours pourront venir la chercher. Elle se remet en mouvement, l’épaule démise et son sac de 35 kg sur le dos sur un terrain glissant et extrêmement difficile. Elle y arrivera grâce à son état d’esprit, sa force mentale, sa capacité à faire de chaque seconde une victoire.

Chaque expédition de Sarah Marquis s’apparente à de la survie. Survivre dans des environnements où seul le Sauvage vit. Survivre dans des environnements où l’homme n’a pas sa place. Mais dans cette expédition, en plus de survivre dans un monde mystérieux, hostile, parfois terrifiant, elle doit arriver à faire abstraction de sa douleur, de son épaule brisée, de son corps meurtri, pour survivre. La survie dans ces régions hostiles, c’est la capacité à savoir se déparasiter de ce qui nous éloigne de l’élément, c’est retrouver son animal, son animalité, entrer en osmose avec le ciel, la terre, l’eau, le vivant, redevenir Un, c’est pouvoir se battre, lutter, pour rester en vie, c’est accepter les peurs et ne pas les entretenir.

J’ai réveillé le tigre est une nouvelle leçon d’humilité et d’essentialité, une piste de réflexion pour toujours garder en nous vivant notre liberté.

Alors quand je rencontre des gens qui s’enrobent de leurs différences, sociale, raciale, politique ou autre, je ne peux que m’en éloigner parce qu’au fond de mon cœur, là où l’eau est calme comme un miroir, je sais. Je sais que cette agitation à la surface ne sert à rien, puisque loin des regards, au fond de chaque âme nous sommes tous liés. J’ai aussi remarqué que mes pas m’amènent toujours là où je dois aller et si je sors de mon sentier de vie, je reçois une bonne claque ou je me fais un croche-pied ici et là jusqu’à ce que je retrouve mon chemin. Dans ces moments-là, je prends du recul et m’isole dans un endroit calme où je peux regarder ma vie d’un peu plus loin, cela m’a toujours aidée à appréhender ce que je ne pouvais pas comprendre…

C’est plus qu’un challenge, c’est plus qu’un job, c’est plus qu’une expédition, c’est ma vie entière que je consacre passionnément à la recherche de ce lien subtil entre les humains et la Terre.

Cette vie de loup solitaire, je l’ai rêvée, choisie, créée et réinventée à chaque fois. Tout est éphémère ; c’est comme se tenir sur un ballon géant, si tu ne bouges pas, tu perdras l’équilibre. Et si l’inconfort, les risques, l’inconnu, l’insécurité sont les frères de la liberté, de l’exploration, de la découverte et de l’épanouissement, ma « mission de vie » est avant tout de partir en quête des liens ancestraux oubliés que nous avons avec la Terre et de partager avec vous mes découvertes. À travers ce partage, j’ai l’espoir de faire éclore de petites graines que le vent du nord emportera sur le chemin de l’inconnu, là où les fleurs ne sont pas que des fleurs, là où les arbres sont des pères, là où l’intuition est le moteur de l’action qui fera peut-être naître ta propre lumière, toi qui lis ces lignes. Je connais la force des livres, une seule phrase suffit pour changer un destin.

Au fil de ma vie d’exploratrice, j’ai souvent dû attendre que le soleil cesse de mordre, à l’ombre d’un petit arbre. J’ai passé ainsi des centaines d’heures à observer chaque caillou, insecte, brindille au sol, et à vibrer avec eux, jusqu’à ce qu’ils me deviennent familiers au point de faire partie de mon monde. Seul celui qui resté immobile peut apprécier dans sa forme décomposée et essentielle la beauté du mouvement. L’arrêt est primordial, non pas pour reprendre mon souffle, mais pour laisser le temps continuer sans moi et comprendre l’essence des choses, cet autre monde qui se trouve entre les lignes, ce qui est invisible à l’œil. Le temps va si vite dans nos vies que lorsqu’on s’arrête, il faut un moment pour reprendre nos esprits, un moment indispensable que certaines appellent ennui, mais j’ai compris, dans mon long et douloureux apprentissage d’exploratrice, que le temps est un carrousel qui ne s’arrête jamais.

On est tout maîtres de son destin, on peut rester à s’agiter à la vitesse du temps ou s’arrêter.

Laisser les choses « être » est la chose la plus difficile à faire, ne rien vouloir de plus, juste ce qui est là. L’Univers se chargera du reste. Se laisser aller et avoir confiance n’est pas facile. Il faut être prêt à tout perdre pour pouvoir sauter dans cette course. Être libre est une responsabilité, pas l’inverse. La liberté est un cheval sauvage, puissant et enivrant.

Depuis le moment où j’ai identifié ma peur, elle me poursuit, jour et nuit. Elle me rend faible mentalement et physiquement, chaque fois que j’en prends conscience. Une façon de la nourrir. Elle devient donc plus forte et moi plus faible. J’ai la sensation qu’on me poursuit et ceci n’a rien à voir avec le tigre, mais bel et bien avec ma propre ombre…

Vagabondages, Lajos Kassák

Si vous avez déjà parcouru la rubrique « Un livre pour la route » de ce blog, vous aurez certainement constaté ma fascination pour les hobos, les vagabonds, les gens du voyage. Ces personnes qui ont choisi le mouvement, la liberté, l’indépendance, l’intégrité par rapport à leurs valeurs et à la société, la solitude pour certaines malgré toutes les duretés et les difficultés face auxquelles elles sont confrontées en choisissant ce mode de vie. Intérieurement, j’ai le regret de ne pas être comme elles, de ne pas arriver à être comme elles. Pourtant, je n’aspire qu’à la solitude, aux chemins, à la liberté. Mais, je n’ose pas. Il y a le confort, la sécurité, la peur de l’inconnu et toutes ces choses auxquelles je ne peux renoncer. Je ne serai jamais véritablement une vagabonde. Une voyageuse. Une errante intermittente tout au plus. Et donc, je suis toujours très enthousiaste à l’idée de lire de nouveaux textes consacrés aux vagabonds, à l’errance, à la vie sur la route. En février est sorti pour la première fois en France un texte d’un auteur, poète et peintre hongrois, Lajos Kassák, publié à l’origine en 1927 : Vagabondages. Un titre qui ne pouvait pas me laisser indifférente. Mais, ce qui a fini de me convaincre, c’est la quatrième de couverture !

Qui n’a jamais rêvé de tout plaquer pour prendre la route ? Lajos Kassák, lui, a plus d’une raison de se lancer dans l’aventure. Nous sommes en 1909, il a 22 ans et, partout en Europe, une effervescence artistique et révolutionnaire fait trembler l’ancien monde. Alors il décide de quitter Budapest pour rallier à pied l’épicentre de l’agitation : Paris. C’est le point de départ d’une odyssée picaresque et libertaire qui le mènera d’un bout à l’autre du continent. En chemin, il croisera la route de l’écrivain anarchiste Emil Szittya, avec qui il s’initiera aux raffinements et combines de la vie errante. Les tribulations des deux amis offrent une cascade de situations burlesques et de dialogues truculents dont l’humour – souvent absurde – se révèle d’une étonnante modernité. Ode assumée à l’oisivité, Vagabondages est une pépite oubliée de la littérature hobo, à ranger d’urgence entre les deux Jack, le Kerouac de Sur la route et le London des Vagabonds du rail.

Jack Kerouac, Jack London, « pépite oubliée de la littérature hobo », prendre la route, écrivain anarchiste, « odyssée libertaire et picaresque », de l’humour… Que de promesses ! C’est donc avec plaisir et envie que je me suis plongée dans ce récit autobiographique. Effectivement, on embarque dans la vie de Lajos Kassák, jeune poète et peintre hongrois, qui décide de quitter Budapest pour « accomplir sa vie ». On le suit dès ses premiers pas vers cette vie fantasmée de liberté et de poésie en compagnie d’un ami. À l’enthousiasme des débuts suivent les désillusions, les difficultés, les doutes, les problèmes d’argent et de faim, la mendicité. Pour moi, il y a quelque chose de noble dans le vagabondage, une certaine forme de vagabondage. Il y a un engagement, une philosophie, une volonté de refuser la société telle qu’elle est et même d’en tirer profit. Et si ces éléments sont présents dans le récit de Kassák, ils ne sont pas présentés dans toute leur noblesse. Pour moi, le récit ne transcende pas le vagabondage. Au contraire, il le rend dans tout son réalisme, sa brutalité, sa rudesse. Dans sa médiocrité même. Le vagabondage demande de se défaire d’une certaine fierté, d’une certaine éducation. Il s’agit d’apprendre à mendier, à se cacher, à se contenter de peu, à supporter les regards méprisants… Il s’agit de se délester de son ancienne peau pour entrer dans celle des vagabonds anonymes. Ici pas de romantisme, de poésie. Et, ce récit est intéressant en cela. Par contre, il est long, un peu ennuyeux et répétitif. Il n’offre pas non plus de joie. Nous ne sommes pas dans l’énergie des deux Jack, leur frénésie de vie, ce rythme qui emporte, qui permet d’adhérer, de vibrer, de « brûler le dur » avec eux… Le rythme est plus lent ici. Au fil des pages, le vagabondage devient de plus en plus subi. Et tout comme Lajos Kassák, le lecteur en a assez. Il veut s’arrêter. Il veut lui dire, à Lajos, « allez viens, c’est pas pour toi, rentre à la maison ».

Je suis donc mitigée par rapport à cette lecture. D’une part, il y a l’aspect sociologique, le témoignage, la démystification du vagabondage, le réalisme et les rencontres aussi de personnages du milieu anarchiste qui sont intéressantes. D’autre part, à l’enthousiasme des débuts suit une longue et ennuyeuse descente d’énergie, de convictions, de rythme. Et de ce fait, il est difficile de s’attacher au personnage et à ses compagnons de route. Mais peut-être est-ce là une réussite puisque, au fur et à mesure de sa progression, de notre progression, on en a marre, on est fatigué, on est las et on a juste envie que cela cesse. Tout comme lui, au final. Un grand texte pour une expérience fondatrice, initiatrice, douloureuse, extrême.

Vagabondages, Lajos Kassák, Editions Séguier, collection L’indéFINIE, 2020

Je le sentais : aussi facile qu’il m’avait été de prendre la route, aussi difficile il me serait de retourner parmi les gens que l’on appelle normaux, d’accepter leurs lois entortillées, les coutumes auxquelles les contraignent ces lois. La plupart des jeunes gens partent ainsi, pour aller jusqu’au bout du monde avec leur pureté et leur curiosité, et échouent comme une vermine sans âme, dégoûtée de tout, dans un fossé, un hospice ou un hôpital.

Je ne sais pas ce qui est le mieux, de travailler dans une usine du petit jour au soir avancé et de crever comme un mendiant à quarante ans sans avoir pu connaître le monde, ou de se procurer la bouchée chaque jour au prix de petites combines, de violations éhontées de la loi, et de vivre dans le vaste monde, jusqu’au bout, la vie qui nous est donnée…

« Tu vois comme toute la vie est absurde, dit Szittya. Ces hommes font passer toute leur force dans ce pont, et ensuite, une fois qu’il sera fini, quand ils voudront le franchir, ils devront acquitter un péage. C’est pour ça que je suis anarchiste. La tendance à la destruction inhérente à la doctrine anarchiste est la seule tendance sociale réelle dans la vie que nous menons. Celui qui a besoin d’un pont n’a qu’à se le construire. Comme tu peux le voir, nous n’en avons pas besoin, nous : nous avons passé l’eau. La culture et la civilisation détruisent la vie humaine. N’est-ce pas une monstruosité, qu’il existe des femmes qui cousent et lavent toute la journée, et des milliers de gens qui fabriquent des boutons de manchettes et des broches ? À quoi cela sert-il ? Tout cela, c’est le capital qui le produit, c’est lui qui fixe la morale, l’étiquette, la mode, et tout cela à seule fin de se multiplier. Il faut tout simplement détruire les machines, il faut mettre le feu aux grands magasins, et le problème sera résolu. »

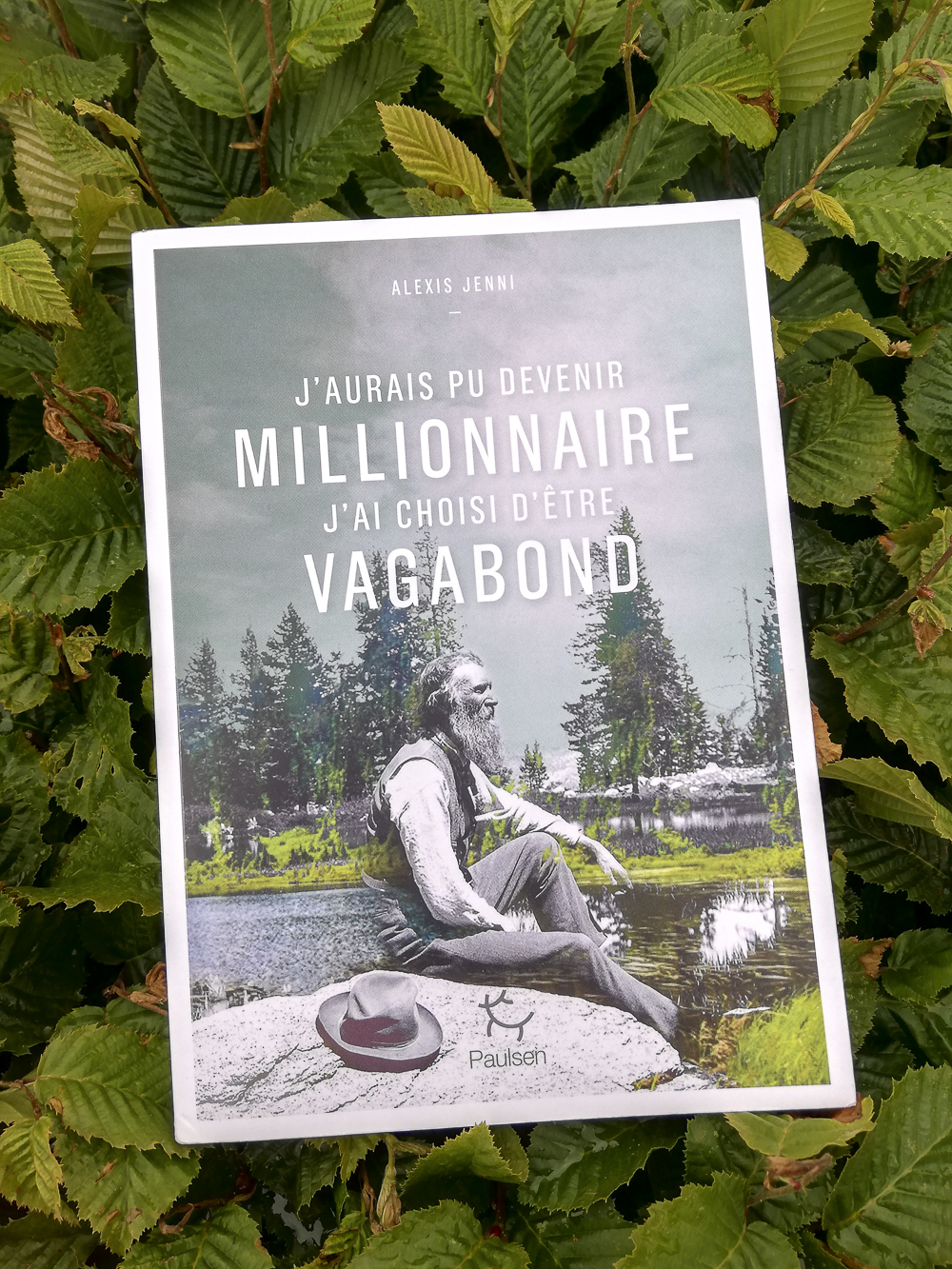

J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond, Alexis Jenni

John Muir ! Le grand John Muir ! Celui qui traversa les États-Unis à pieds ! Celui qui est à l’origine de la création du grand parc national de Yosemite ! Alexis Jenni consacre sa toute première biographie à cet homme incroyable, une véritable légende. Un marcheur, un observateur, un rêveur… Un homme de la nature. Un homme du Grand Tout. On y découvre qui est John Muir, dans son intimité, en dehors des textes qu’on aura pu lire de lui, où il a grandi, dans quel environnement naturel et familial. On découvre son parcours, sa force de travail, ses idées de génie, son incroyable connexion à la Nature, sa capacité à ne faire qu’Un avec le grand Tout, son infatigabilité. On découvre un homme qui choisit une vie libre, loin des conventions et des aspirations de cette nouvelle société moderne dans laquelle il évolue. Un homme émerveillé.

J’aime lire les biographies de grands personnages, d’hommes libres, d’hommes absolus. Et John Muir fait partie de ces hommes-là. Toutefois, j’ai été un peu décontenancée par l’approche d’Alexis Jenni. Bien qu’elle soit chronologique, elle se présente comme un récit, ou plutôt comme une évocation de la manière dont John Muir a accompagné Alexis Jenni dans son parcours de vie. L’auteur ne raconte pas seulement la vie de John Muir. Il nous raconte sa vie avec John Muir. Il nous raconte aussi son propre rapport au monde, à la nature, sa manière d’écrire la vie intense et unique de John Muir. Il nous partage en même temps une part de lui-même. Et c’est ça qui marche ! C’est qu’à notre tour, en tant que lecteur, on essaye aussi d’envisager le marcheur infatigable qu’était John Muir, ce « vagabond céleste », nos lectures, les personnages croisés en fonction de la manière dont ils ont construit, orienté, dessiné notre parcours personnel.

J’ai donc aimé ce livre grâce à son titre J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond. Quel titre fabuleux ! Un titre qui représente une valeur importante pour moi : la liberté. Un titre qui représente aussi mes choix de vie. Je n’aurais jamais pu devenir millionaire, c’est certain. Mais j’ai aussi choisi une vie où l’argent n’est pas ma priorité. J’ai choisi la diversité, l’insécurité financière, la passion, la liberté. Un livre que j’ai aimé grâce aussi au personnage, à cet homme qui marche inlassablement dans les grands espaces américains, à cet homme engagé, authentique, simple. Un homme que j’admire. Une vie que j’admire. Grâce à cette façon originale de nous le présenter. Ne pas seulement découvrir sa vie mais la mettre en rapport avec soi.

Marcher, marcher, marcher pour contempler le monde, toutes les beautés, pour vivre au rythme de la nature, pour se connecter pleinement, essayer de grappiller une part de le Grande Sauvagerie.

J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond, Alexis Jenni, Éditions Paulsen, 2020

Le métier de Muir ? Vagabond. Son activité ? Vagabonder. Sa vocation ? Le vagabondage. Il veut aller, devant, plus loin ; c’est tout. Et regarder. Tout le reste, tout ce qui fait habituellement la vie d’un homme, la richesse, le confort, la protection, est sacrifié à cette liberté.

Je parle de l’émerveillement de Muir, mais je dois parler de mon émerveillement devant Muir. J’aime les récits de voyage où l’on va lentement : on marche, on parcourt ce qui n’était qu’un trait sur la carte, on fait de brèves rencontres qui deviennent d’infimes anecdotes, puis brusquement on s’arrête, sidéré, devant une épiphanie de beauté : le paysage. J’ai beaucoup lu de récits de voyage, ils vont au fil du chemin dans la tradition de la quête chevaleresque de Chrétien de Troyes : on parcourt le sentier qui serpente dans la forêt, et on fait des rencontres qui sont autant d’épreuves, qui donneront l’occasion de grandir. Et puis, je l’ai vécu aussi, mais à vélo.

Il ne supporte pas la contrainte, il aime les gens, mais déteste les médiocres limites de l’usage et des obligations. Il veut la Grande Sauvagerie.

Perché sur un gros rocher, il contemple la vallée, il s’est remis de ses émotions, il pense maintenant avec plaisir à cette rencontre avec le grand ours débonnaire qui est le maître de ces lieux, il dessine le paysage, tout va bien, sauf que la mouche le harcèle. Et il s’étonne que cet insecte lamentable soit exactement le même partout, ce qui est une exception frappante à la notion d’adaptation, qui par principe modifie les êtres en fonction du milieu et du climat. La mouche commune est partout commune, partout dégoûtante, partout exaspérante. Existe-t-il quelque part dans le monde une île bienheureuse où elle serait absente ? Et où l’on ne serait pas obligé de la chasser rageusement de son visage, encore et encore, chaque fois qu’elle vient se poser sur ce qu’elle considère sans doute comme un confortable et odorant radiateur : nous ? Mais c’est peut-être ça, l’environnement constant de la mouche : nous. Comme il fait matière de tout, il la chasse et note dans son carnet cette fine observation darwinienne.

Muir est un aventurier, je ne suis qu’un promeneur ; Muir est un botaniste émérite, je ne le suis qu’un peu, par une formation universitaire que j’ai beaucoup oubliée faute de pratique ; par contre, je sais davantage de géologie que lui puisque depuis l’invention de la tectonique des plaques à la fin des années 1960, nous disposons d’une géologie qui permet de comprendre quelque chose de la formation des montagnes. Nous ne nous ressemblons donc pas, et pourtant tout ce qu’il fait, dit, écrit, me touche au plus profond. Sans doute parce qu’il est écrivain, et là moi aussi ; parce qu’il aime la Nature, l’air comme un fluide électrique, l’eau comme un philtre d’amour, les arbres comme des frères, et là moi aussi. Par ce que je lis de lui, et par le bonheur que j’ai à m’approcher des arbres, par cela que nous partageons, je crois comprendre quelque chose à ce John Muir sur lequel j’écris.

Muir tel qu’on le lit aujourd’hui, toute la vie de Muir est une nostalgie de la Sauvagerie, plus nulle part accessible, car la Terre n’est plus nulle part inconnue, sauf à s’imposer des défis absurdes, que mon corps trop âgé et pas assez forgé serait bien incapable de relever. Mais on peut accéder encore à la petite sauvagerie, celle d’un pré, d’une forêt, d’une haie, on peut plonger dans l’odeur de l’herbe, fermer les yeux, et rêver qu’elle est infinie, inexplorée, comme au temps de l’enfance où tout ce qui s’étendait au-delà du seuil de la maison était la Grande Sauvagerie, grande peur, et nous tout petits, elle si attirante.

Ma transhumance. Carnets de routo, Antoine de Baecque

Ce récit, je l’avais vu sur les tables des librairies. Un nouveau chemin de grande randonnée, suivre la trace des transhumances, de cette tradition séculaire en Provence… Le temps, les moutons, les bergers, les chiens de bergers, les paysages sauvages et odorants de la Provence, la solitude… Ce récit avait tout pour me plaire mais je n’arrivais pas à sauter le pas. Je pense que c’était une question de rythme. Alors, quand je l’ai vu sur les étagères de la bibliothèque, je l’ai pris. Ma transhumance d’Antoine de Baecque a accompagné les premiers jours de notre confinement. Grâce à lui, j’ai pu m’évader et emprunter les routes traditionnelles des moutons qui remontent à l’alpage le temps d’un été, de la plaine de la Crau au Piémont italien. Et j’ai trouvé cela passionnant.

Lorsqu’Antoine de Baecque se met en route pour le routo, sa vie personnelle est compliquée et cette transhumance est l’occasion pour lui de renouer les liens, de retrouver l’essence même du couple. Une transhumance comme un renouveau. Et puis, le chemin n’existe pas encore. Il est en cours de validation. Il sera un des premiers à le parcourir dans son entièreté, à l’éprouver, à le sentir et à en faire un compte-rendu pour le rendre plus adapté à un sentier de grande randonnée. Ici, ce ne seront pas les troupeaux de moutons qui l’emprunteront. Ce seront des marcheurs, des personnes qui seront à la recherche de cette histoire certes mais qui cherchent également la nature, le calme et une certaine variété des paysages.

Pourquoi partir sur le chemin des transhumances ? Parce que c’est un rêve d’adolescence… Et que, parfois, il nous faut vivre ces rêves d’adolescence. Lorsqu’Antoine de Baecque passait ses vacances dans la maison familiale du Vercors, il voyait passer les troupeaux et s’imaginait cette vie faite de grands espaces, de simplicité, de rapports purs, simples et authentiques avec les animaux. Il en rêvait. Il est devenu historien, écrivain et marcheur. Alors, c’est avec un regard d’historien, d’écrivain et de marcheur qu’il part sur le routo et qu’il nous transmet son expérience. Et donc, en plus de la marche, de la découverte du paysage, du récit de voyage, on découvre l’histoire passionnante des transhumances, on découvre des personnages uniques et des écrivains provençaux. On a envie de se replonger dans les textes de Giono et de plonger dans ceux de Marie Mauron. On a envie d’entendre l’accent, les cigales, les tintements des cloches du troupeau, les milliers de pattes qui foulent le sol, le silence et les bêlements… Il n’y a pas d’exploit dans ce récit. Il y a une expérience de vie, une richesse de partage d’une tradition qui s’est perdue dans les années 1950, un hommage à ce métier rude et solitaire… Et puis, il y est question aussi de ceux qui n’ont d’autre choix que celui de marcher pour survivre, ceux qui empruntent ces chemins de la transhumance aujourd’hui, ceux qui bravent le froid, les dangers, les interdits, l’hostilité pour chercher une vie plus humaine. Et je trouve qu’il est bon de s’en souvenir… Marcher est une question de survie, marcher parce qu’on n’a pas le choix, marcher parce que mieux vaut ça que de rester où l’on est !

Un documentaire accompagne cette expérience du retour sur les routes de la transhumance : « Sur la route des bergers« .

Ma transhumance. Carnets de routo, Antoine de Baecque, Arthaud, 2019

– Tu as tout de suite compris ta vocation ?

– C’est peut-être de la réincarnation : je pense que j’étais déjà berger avant sans le savoir. J’avais ce tempérament patient, débrouillard, autonome, solitaire, assez contemplatif, tout en aimant la nature, la montagne et les animaux. Je me suis senti complètement à ma place au bon moment, au bon endroit. Il n’y avait plus aucune question, plus aucune peur, plus aucun doute. Tout à coup je savais, j’avais trouvé. Pour certains, ce métier serait l’enfer, ce ne serait même pas concevable, ils auraient honte d’en parler à leurs amis, à leurs parents. Pour moi, au contraire, c’est devenu immédiatement une évidence.

– Quelle est la nature de cette évidence ?

– C’est tellement reposant. Je suis tout seul, immergé dans un milieu, une tâche, un savoir-faire, et je m’oublie totalement. Je fais partie du monde naturel. C’est cela la sensation de plénitude, quand on s’oublie et qu’on fait partie d’un tout qui nous dépasse. On peut comparer cela à une ruche : je m’y suis intégré, j’y ai trouvé ma place, tout est devenu harmonieux et je m’y sens bien. Les brebis me rappellent toujours à l’essentiel : manger, dormir, donner la vie.

Marcher est pour le migrant la dernière énergie, celle de la survie : personne ne peut lui ôter cela, ni le lui interdire. Les marches des migrants sont un choix par défaut. Elles leur sont imposées. Et pourtant, la survie fait tenir debout et avancer, même à travers une frontière de moins en moins poreuse. Nous devons conserver cette capacité à être choqués et interpellés par ces marches, ce que Giorgio Agamben nomme le « mouvement de la vie nue ». Comment ne pas se souvenir ainsi d’autres marches de survie à travers les Alpes, exactement au même endroit que celle des migrants d’aujourd’hui : la marche des Juifs assignés à résidence à Saint-Martin-Vésubie qui, en septembre 1943, ont tenté de fuir l’occupation allemande par les cols de Cerise et de Fenestre dans le Mercantour ? La plupart ont été capturés et sont morts en déportation. À Névache, en ce moment même, les montagnards reconnaissent ces images et tentent de venir en aide aux migrants marcheurs qui n’ont d’autre choix que la « vie nue ».

Finalement, cet article commencé pendant la période de confinement est publié au moment où les déplacements, les sorties, les randonnées et les rencontres sont à nouveau autorisés. Cela n’empêchera pas de se plonger dans ces textes inspirants dans un parc ou sur une terrasse, de rêver à de nouvelles aventures sur les routes de France, de découvrir des personnages exceptionnels, des paysages époustouflants, des chemins de vie incroyables. J’espère que ces propositions variées vous donneront l’envie de vous plonger dans l’un de ces récits très différents et pourtant chacun connecté au monde. Parfois, quand je termine un livre, je ne suis pas totalement emballée (c’était le cas pour plusieurs de ces livres) mais, en prenant du recul sur ces lectures, je me rends compte qu’elles m’ont apporté quelque chose, qu’elles ont enrichi ma vision du monde, m’ont apporté de la matière à réfléchir, à construire ma pensée, m’ont fait rêver. Elles ont fait ce que la littérature doit faire : nourrir le lecteur, l’amener à penser, à ouvrir son horizon, à fouiller en lui. Continuons à lire toujours ! Lire et marcher, sont pour moi deux ingrédients essentiels pour être en paix.

Les avez-vous lus ? Qu’en avez-vous pensé ? N’hésitez pas à nous laisser en commentaires vos avis ou à nous recommander des récits autour de la marche, du vagabondage, de l’aventure.

D’autres invitations à la marche :

- Quand les livres sont une invitation à la marche #1 avec Tomas Espedal, Cheryl Strayed et Sarah Marquis

- Quand les livres sont une invitation à la marche #2 avec Alexandre Poussin, Jean-Christophe Rufin et Théodore Monod

- Quand les livres sont une invitation à la marche #3 avec Jean Béliveau, Bill Bryson et David Le Breton

Certains de ces livres nous ont été offerts. Toutefois, mon appréciation est tout à fait personnelle. Les liens renvoient vers la Librairie Papyrus à Namur. Il est important aujourd’hui de soutenir les libraires indépendants et d’acheter nos livres chez eux. Ils sont des pourvoyeurs d’aventures, de rêves, d’histoires, de matières à penser. Ils nous conseillent toujours avec bienveillance et justesse. De plus, depuis nos débuts en tant que maison d’édition, la Librairie Papyrus nous a toujours soutenus dans notre projet. Sans les librairies indépendantes, nous, petits éditeurs, nous n’aurions pas autant de visibilité.

De ta sélection seule la biographie de John Muir me tente, alors même que je n’ai jamais entendu parler de lui. Mais l’extrait et son attachement à l’humain me séduisent.

Pendant le confinement j’ai enfin pris le temps de lire La route de Kerouac, ou plutôt de lui laisser une seconde chance, mais je n’ai toujours pas accroché et j’ai décidé après une centaine de page que franchement ce livre n’est pas pour moi. Du coup en ce moment je plonge dans une expédition en ballon, en direction du Pôle nord.

Tiphanya Articles récents…2019-2020 : une année de plus en IEF

John Muir, même s’il vit seul et très proche de la nature, est profondément humaniste. C’est un être complet. C’est donc un excellent choix.

J’avais aimé La Route. Mais, ce n’est qu’à la troisième tentative que j’ai réussi à finir ce texte. J’aime ce rythme… Cette sorte d’état second.

Le livre de Sarah Marquis m’attire beaucoup !

Pour le titre « J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond. », on dirait que c’est moi qui l’est écrit ahah.

J’ai un peu du mal avec les biographies qui ne sont pas écrites par les auteurs eux-mêmes. On présente ça comme une biographie, mais ca ressemble souvent à des romans où on n’hésite pas à embellir et à modifier l’histoire du « héros ».

Capitaine Rémi Articles récents…Faire le GR20 en 5 jours

Les livres de Sarah Marquis sont toujours inspirants. Pour ce qui est du livre d’Alexis Jenni, le titre me convient aussi mais sans la première partie :-)) Par contre, j’aime les biographies « romancées ». Elles rendent pour moi la lecture moins aride. Plus humaine. Après, c’est une question de choix. Pour certains auteurs, je partirais sur des biographies plus classiques. Sinon, les auteurs romancent souvent leur vie également 😉